こんな人におすすめ

家をスマートホーム化(スマホや音声で家電を操作)したいけど、何から始めたらいい?

SwitchBotってのがメジャーっぽいけど。

ということで、今回はスマートホーム化・IoT化に欠かせないデバイスとなったスマートリモコン「SwitchBot Hub Mini」をレビューする。

SwitchBot Hub Miniがあるだけで家中の多くの家電をスマホや音声で操作できるようになる。

使う前は意味あるのか、便利なのか疑問を持つだろう。しかし、いざ使ってみると想像以上に便利でストレスフリーで最高だった。

執筆者も便利そうだと思ったSwitchBotシリーズの製品は導入し、より生活を便利にしている。

スマートホーム化をしてみたいって人は是非とも本記事を読んで、SwitchBot Hub Miniの魅力を知っていただきたい。

なお、本記事で紹介するアプリのバージョンは7.9.13(1)、SwitchBot Hub Mini本体のバージョンはv3.6-2.3だ。

SwitchBot Hub Miniのスペック

| 項目 | 性能 |

| 価格(2022年8月21日時点) | ¥4,030 |

| サイズ | 65 × 65 × 20 mm |

| 重量 | 36 g |

| 対応機種 | Android 4.3+ iOS 10.0+ watchOS 1.0+ |

| 動作環境 | -10°C~60°C / 5-95%RH |

| 対応サービス | Amazon Alexa Googleアシスタント Siri IFTTT SmartThings LINE Clova |

| 充電端子 | Micro USB Type-B(2.0) 要するにmicro-B |

| 通信方式 | Wi-Fi 2.4GHz帯 Bluetooth ver4.2以上 赤外線 |

| 強み | スマホで家電を操作できる 音声で家電を操作できる 決まった時間に決まった動作ができる |

SwitchBot Hub Miniで出来ること

そもそもSwitchBot Hub Miniでは何ができるのかについて書いていく。 実は白くて四角い箱1つで生活が激変するくらいのことができるのだ。

具体的には以下のことができる。もちろん凝った設定や高度な設定で自由度は無限大に広がる。

- スマホで家電を操作

- 音声操作で家電を操作

- リモコンを無くす心配がない

- スマートロックなどの設定を仲介

- スケジュール設定で自動で家電を操作

これだとざっくりしすぎているので、以下で具体的に何ができるのかを、もう少し詳しく紹介する。

スマホで家電を操作

画像引用: 公式サイト

スマホで家電を操作できるというのがSwitchBot Hub Miniのメインの機能だ。

今まで重い腰を上げて行っていたことを、代わりにスマホで操作できる。

上の画像だと照明やエアコン、扇風機が載っている。執筆者もエアコンやLEDキャンドルなどを登録して活用している。

SwitchBot Hub Miniがある時の家電の操作は以下の手順でできる.

- スマホを探す

- スマホのロックを解除

- SwitchBotアプリを開く

- 該当する家電を選択

- 該当する操作

SwitchBot Hub Miniがない時の家電の操作は以下の手順でできる。

- 操作したい家電のリモコンを探す

- リモコンが合っているか確認

- 該当するリモコンのボタンを押す

あれ、SwitchBot Hub Miniを使った方が手順多いじゃん。ってなると思うが、実はことはそう単純ではない。

実はHub Miniがない時の始めの1と2のステップでかなりの時間を使う。

リモコンはどこだって探して合っているか確認している間にHub Miniがある時だともう操作が終わっている。

それに一部の操作はウィジェットで完結するので、アプリを開くことなく操作できる。

総合的に見てSwitchBot Hub Miniを導入した方が時短になる。

音声操作で家電を操作

画像引用: 公式サイト

また、音声操作を設定することで、もはやスマホに触れることなく家電を操作することができる。

AlexaならEchoシリーズやGoogleアシスタントならAndroidスマホなどのデバイスが必要になるが、SwitchBot Hub Miniの対応サービスの中の1つくらいは持っているだろう。

音声操作を駆使することで、両手が塞がっていてもスマホを触りたくない時でも、簡単に家電をお操作できる。

特に寝る前のリラックスタイムでスマホを触りたくない時に重宝するからおすすめの使い方だ。

リモコンを無くす心配がない

画像引用: 公式サイト

上で紹介したスマホと音声で家電を操作する方法を使えば、もはやリモコンが出る幕はない。

ということはリモコンは壁掛けや箱の中にしまうことができる。要するに定位置が決まるということだ。

世間にはリモコンがすぐに無くなると嘆く人が多いようだが、SwitchBot Hub Miniを導入すれば「いつもの位置」が決まって無くす心配がなくなる。

執筆者もエアコンのリモコンなどは常に定位置にあるので、緊急で使うときも焦ることがない。

スマートロックなどの設定を仲介

画像引用: 公式サイト

隠れたメリットとして、SwitchBotシリーズの他の家電との強力な連携が挙げられる。

特に執筆者が推したいのが、スマートロックの「SwitchBotロック」との連携だ。

スマートロックを外出先で操作するにはWi-Fiが必要になるが、そのためにデバイスが複数必要になることがある。

例えばスマートロックの王道の「Qrio Lock」だと、Wi-Fi接続専用の「Qrio Hub」(¥9,000くらい)が必要になる。

これを導入することで外出先でもカギの操作ができるが、Qrio HubでできることはQrio Lock関連だけだ。

一方で、SwitchBot Hub MiniだとSwitchBotロックの外出先での操作に加えて、他の家電の操作もできる。一石二鳥だ。

家全体をスマートホーム化したいって人にはSwitchBot Hub Miniはおすすめだ。

もちろんスマートロックだけでなく、スマートプラグや温湿度計などといったデバイスもあるし、これからも増えていくだろう。

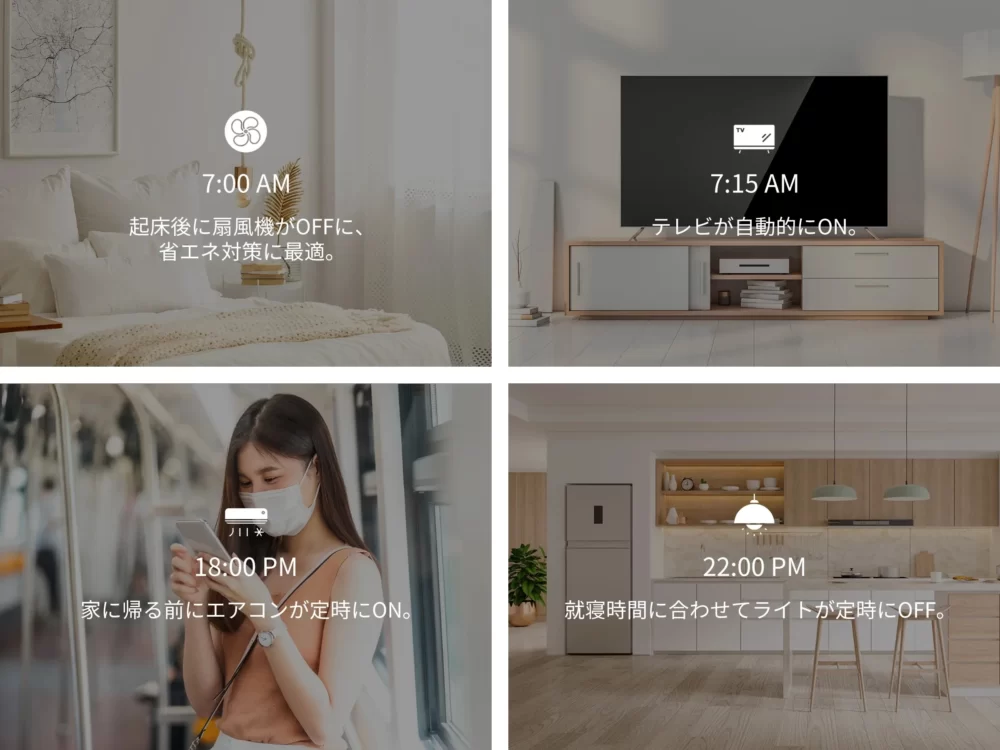

スケジュール設定で自動操作

画像引用: 公式サイト

毎日、同じ時間に同じ操作をしたいって時にはスケジュール設定(シーン設定)もできる。

この設定をしておくことで、いちいちスマホを触ったり声で操作したりといったことがなくなる。

やること・できることが非常に増えた現代でムダにエネルギーを消費しないよう、自動化できるところは自動化したいものだ。

SwitchBot Hub Miniだと自動化を簡単にできる。

白くてシンプルな外観

SwitchBot Hub Miniの外観はかなりシンプルで、同梱物のシンプルだ。

同梱物は以下の通りで、ACアダプタ(充電器)は付属しないので自分で用意する必要がある。

- SwitchBot Hub Mini本体

- USB Type-A 2 micro-Bケーブル

- 3Mの粘着両面テープ

- 取扱説明書

SwitchBot Hub Miniの前面にはセットアップで使うためのボタンがついている。

普段は電源を取って給電していれば触ることがないので、このボタンも普段は使わない。

背面には給電用のmicro-B端子があり、ここにケーブルを挿すことで使用することができる。

この端子がType-Cだったらケーブルの汎用性が上がったが、低価格でスマートリモコンを実現するためには致し方ないのだろう。

裏面には平置きした時用の滑り止めゴムと壁掛け用のフック穴がついている。あとはハード情報が記載されている。

昔貼り付けたテープの跡が残ってしまっているのでかなり汚い。

なお、側面には何もなくフラットな見た目だ。

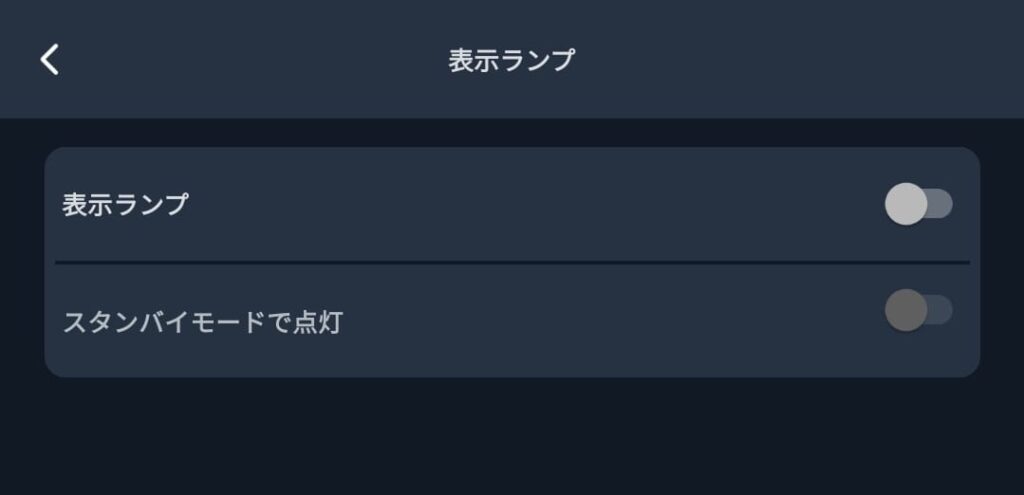

また、上面にはLEDランプがついており、このランプを常につけることもできるし、消灯することもできる。

あくまでもSwitchBot Hub Mini本体を触るというよりも、ハブとしてスマホなどを使って操作する。

なので、本体側には最低限のボタンしかない印象だ。

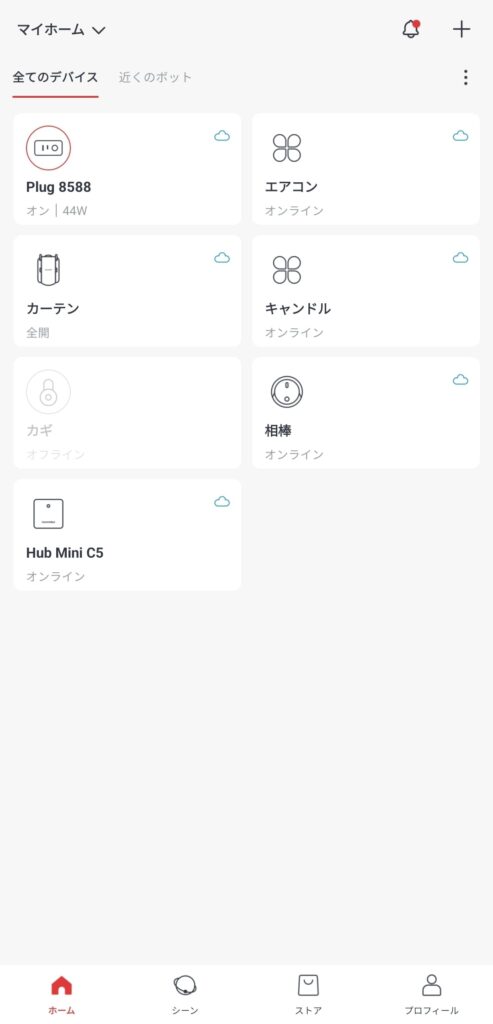

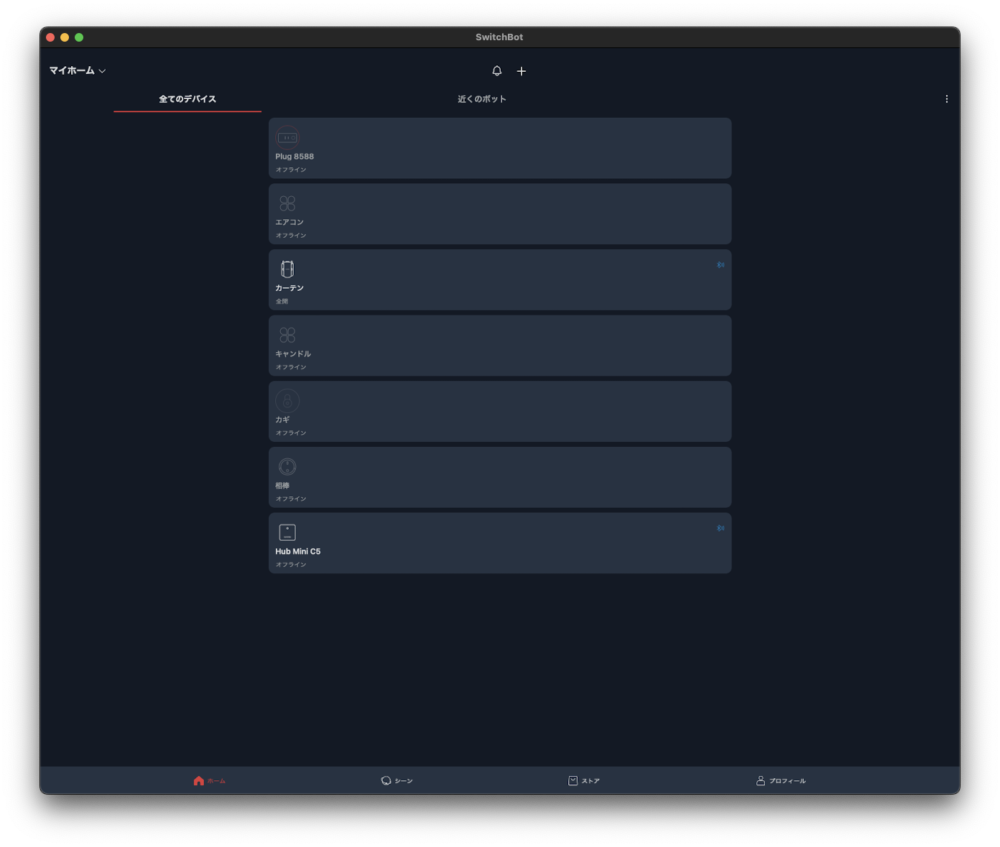

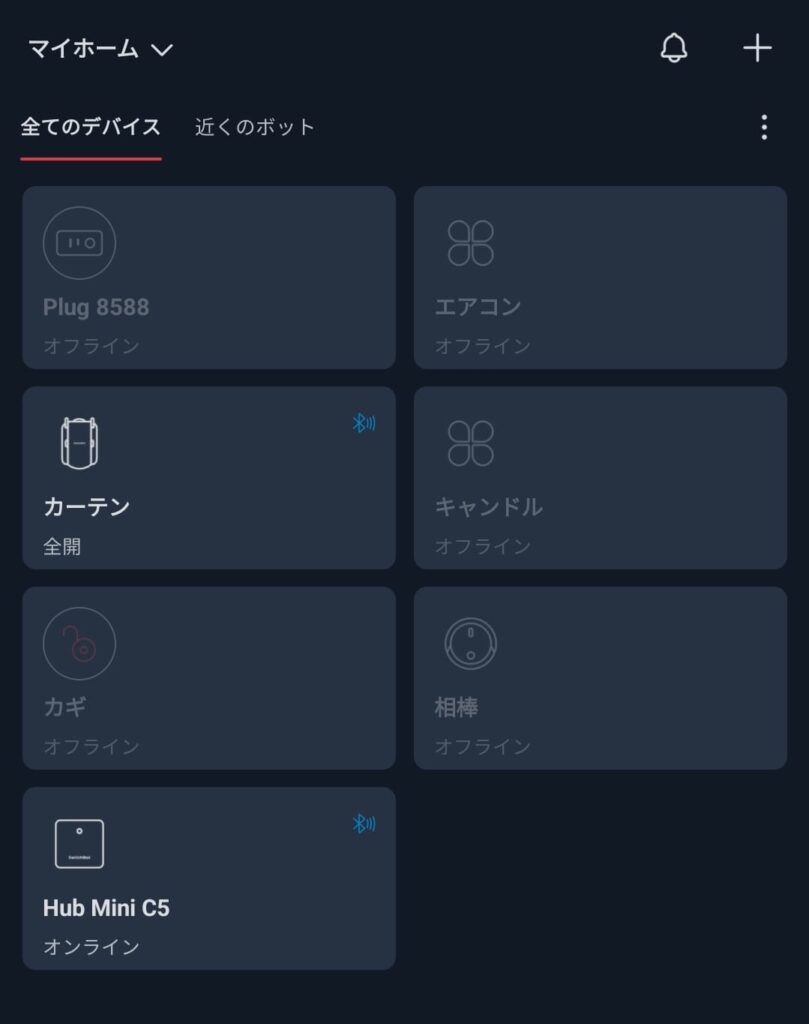

スマートホーム化には欠かせないアプリ

SwitchBot Hub Miniならびに登録した家電やその他のSwitchBot製品は一括でアプリ「SwitchBot」に対応。

このアプリを介してスマートホーム化に欠かせないスマホ操作や音声操作などができる。

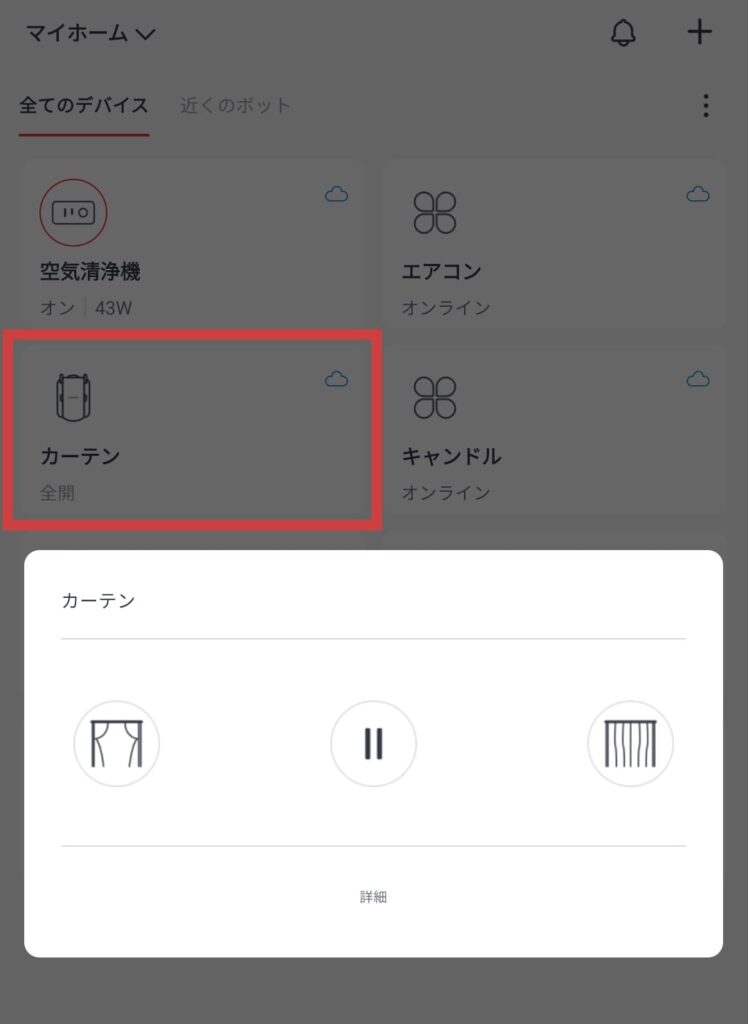

ホーム画面は以下のようにSwitchBot Hub Mini含めて登録しているすべてのデバイスが表示される。

左上の「マイホーム」から部屋の変更ができたり、右上の「⋮」から家電の並び替えができる。

「⋮」の上の「+」から新しい家電の登録ができる。ここからSwitchBot関連の製品からその他の家電まで登録を開始できる。

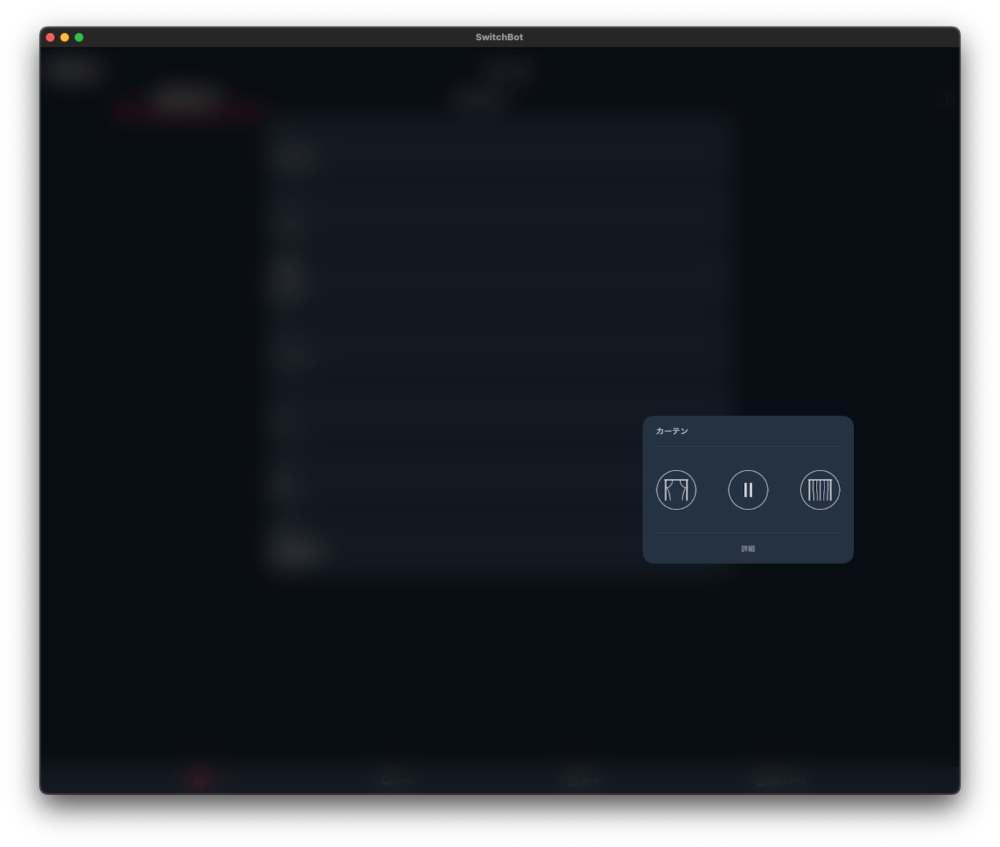

各家電のボタンを押すとその家電の操作画面に切り替わる。

例えば自動でカーテンを開け閉めしてくれる「SwitchBotカーテン」だと以下のようにクイック操作画面が表示される。

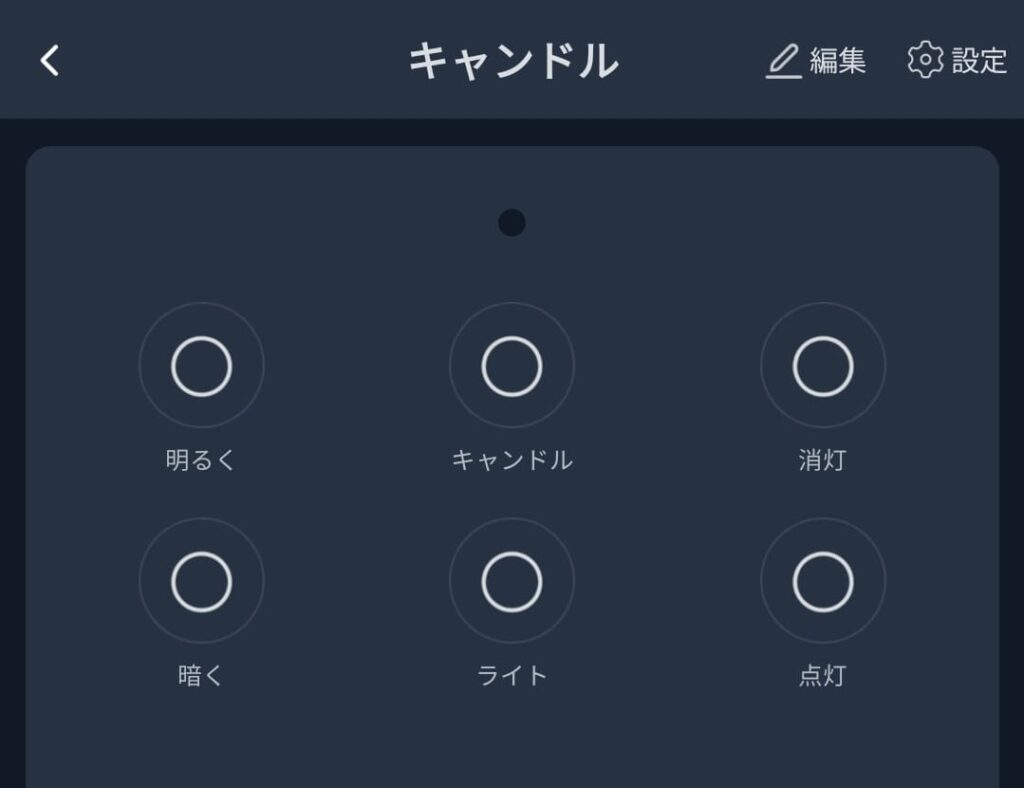

また、赤外線リモコン対応のLEDキャンドルだと以下のように各操作ボタンが表示される。

なお、このLEDキャンドルはSwitchBot側で登録されていない型番のデバイスなので、自作でボタン設定した。

SwitchBot Hub Miniの自作ボタン設定については以下の記事で解説している。

-

-

【SwitchBot Hub Mini】アプリにないエアコンなどの家電をその他で登録する方法

続きを見る

SwitchBot Hub Miniは主に家電を動かすための「スマートリモコン」なので、基本的な機能はこれだけだ。シンプル。

一応、他にも機能はあるので、以下で紹介する。

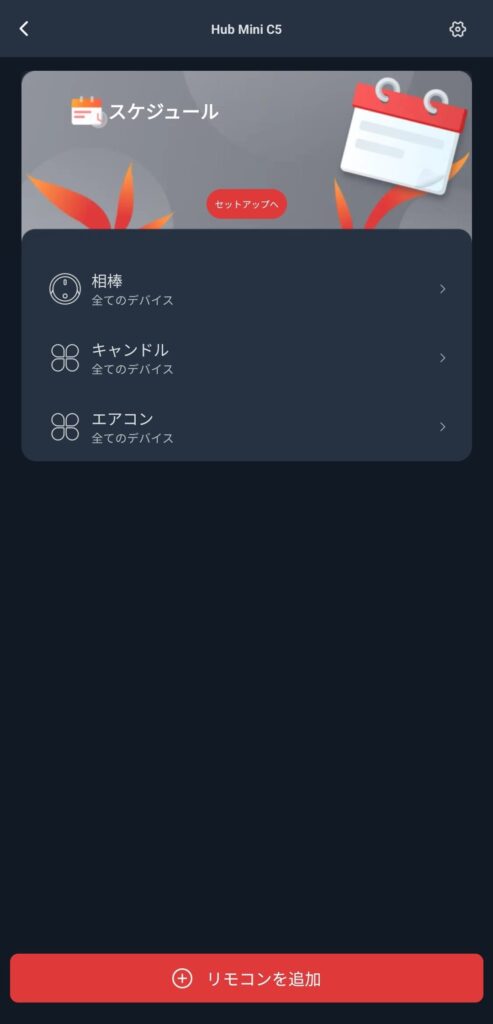

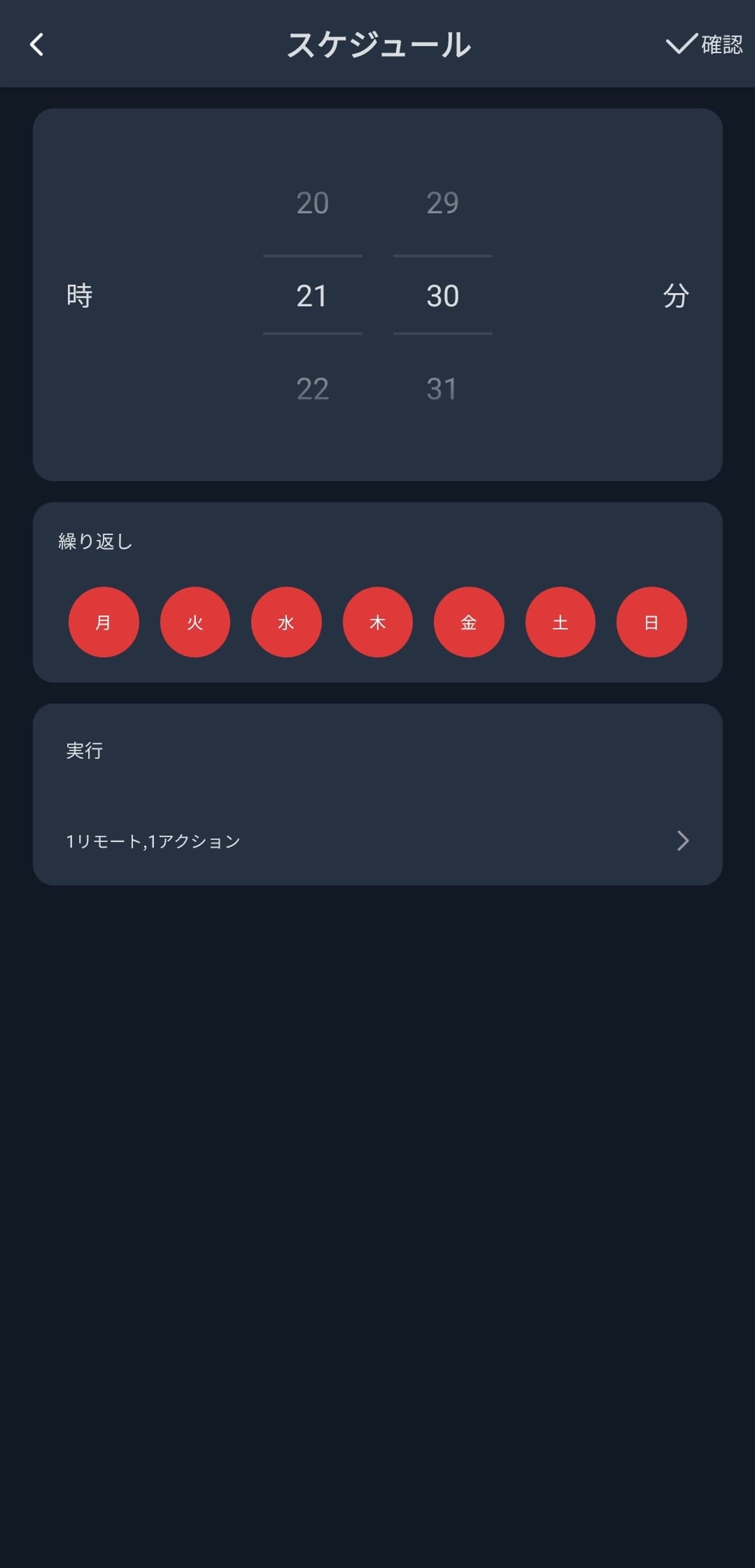

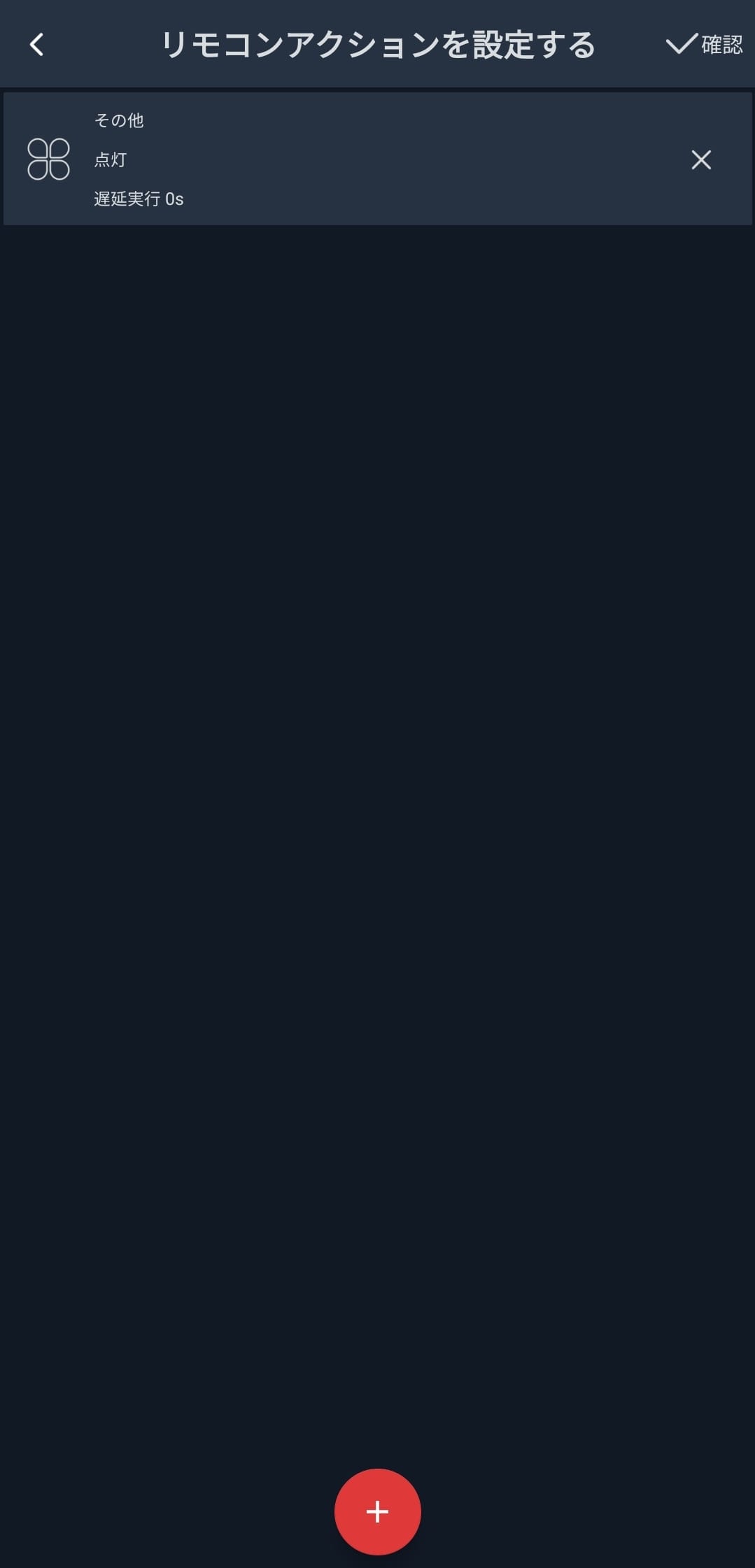

SwitchBot Hub Miniのスケジュール設定

SwitchBot Hub Miniのボタンを押すとSwitchBot Hub Miniに登録している家電一覧が表示される。

SwitchBotシリーズの家電はここには表示されず、それぞれの画面から設定する。

この画面の上の「スケジュール」の「セットアップへ」に進むとスケジュール設定ができる。

曜日と時間を入力し、アクションを選択することで、家電の操作を自動化することができる。

毎日同じ時間にエアコンをつけるといった動作を勝手にしてくれる。

上の画像の四葉のクローバーのようなアイコンは自作した家電設定を意味する。ここではLEDキャンドルの点灯を表示してみた。

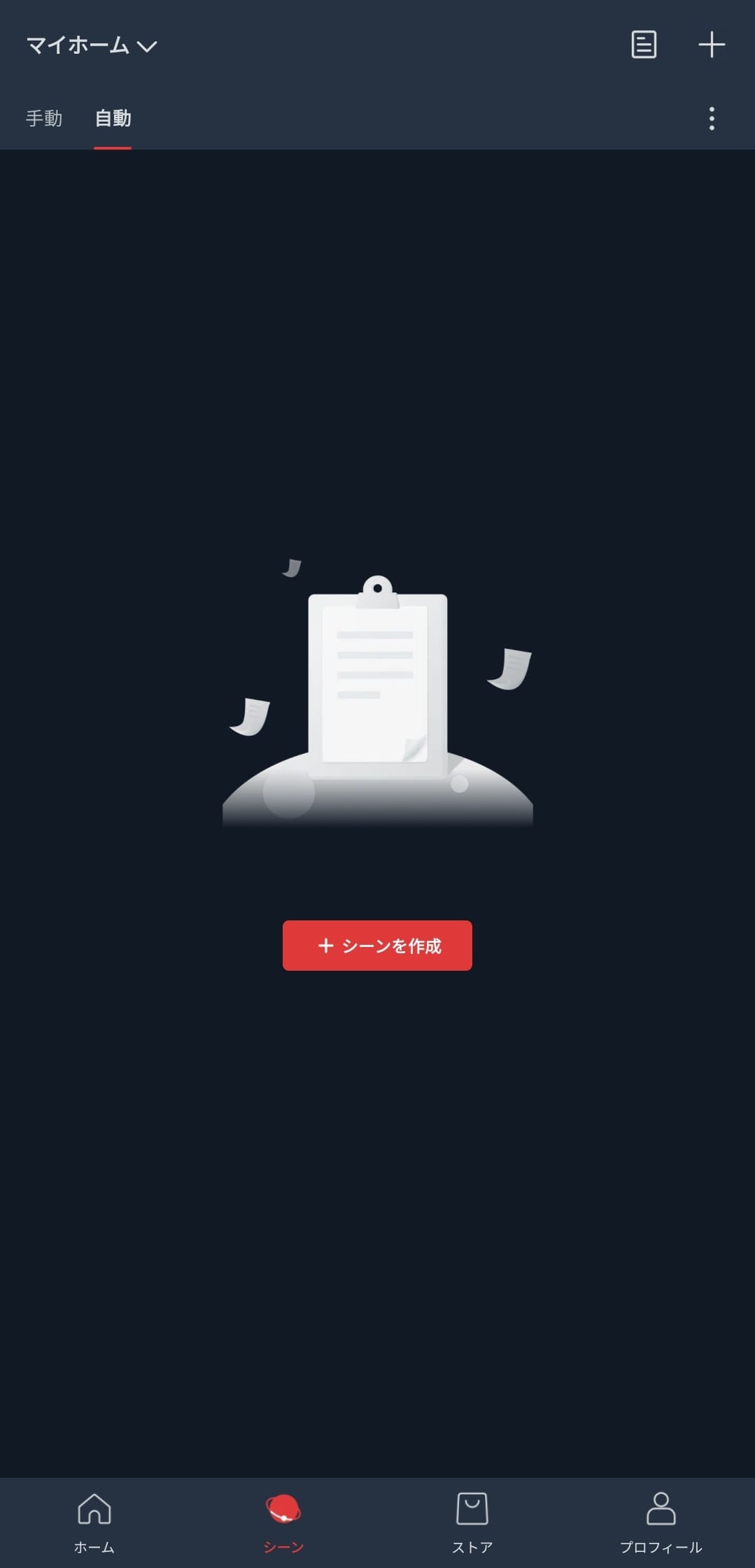

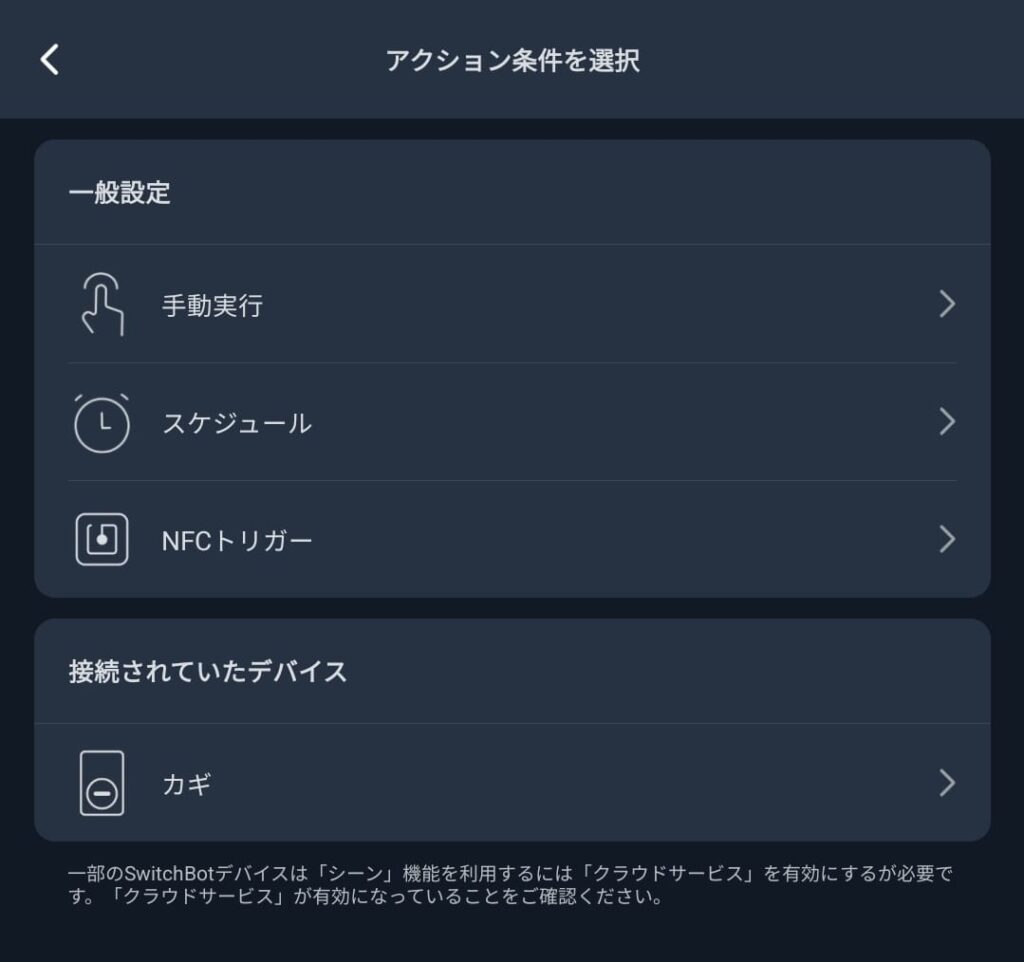

SwitchBotアプリのスケジュール設定(シーン設定)

ややこしいが、実はSwitchBotアプリでも同じようにスケジュール設定(シーン設定)ができる。

こちらの方が自由度が高く、SwitchBotシリーズの家電も設定に組み込むことができる。また、自動だけでなく手動での実行もできる。

また、以下の記事でも紹介しているように、Alexaなどの音声アシスタントで複雑な処理をするには、SwitchBotアプリのシーン設定が必要だ。

-

-

【SwitchBot Hub Mini&エアコン】スイングできない問題を手動(その他)で解決

続きを見る

-

-

【SwitchBot Hub Mini&複雑な命令】Alexaの音声操作で複数動作を一気に

続きを見る

例えば21:00に「SwitchBotカーテン」でカーテンを閉めて「LEDキャンドル」点灯、「エアコン」で冷房28℃といったことができる。

SwitchBot Hub Mini単体ではSwitchBotシリーズのスケジュール設定ができないので注意が必要だ。

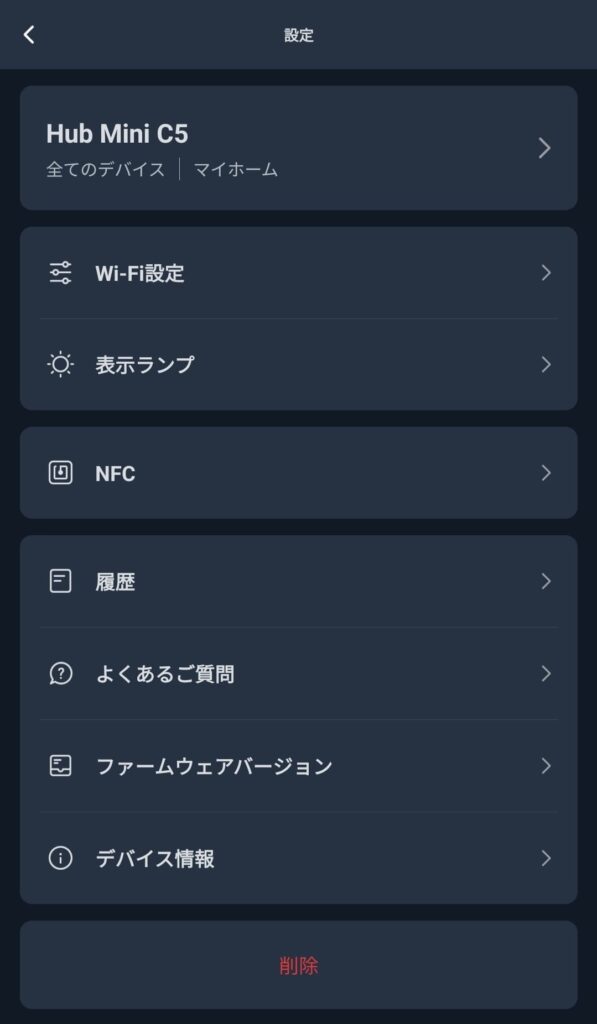

SwitchBot Hub Mini自体の設定

SwitchBot Hub Miniの画面の右上の歯車マークから設定に進むとSwitchBot Hub Mini自体の設定が表示される。

ここでWi-Fi情報の変更やSwitchBot Hub MiniのLEDランプの点灯・消灯などを選択できる。

LEDランプは表示するかどうかと、操作していないとき(スタンバイモード)で点灯させるかを選択できる。

NFCでの操作も可能

また、NFCタグにスマホをかざすことで家電を操作することもできる。

ただ、これもさっきと同じようにSwitchBotアプリ側のシーン設定の方が自由度が高い。

なので、SwitchBot Hub Mini単体で設定する必要はあまりないようにも感じる。

AlexaとGoogleアシスタントと連携できる

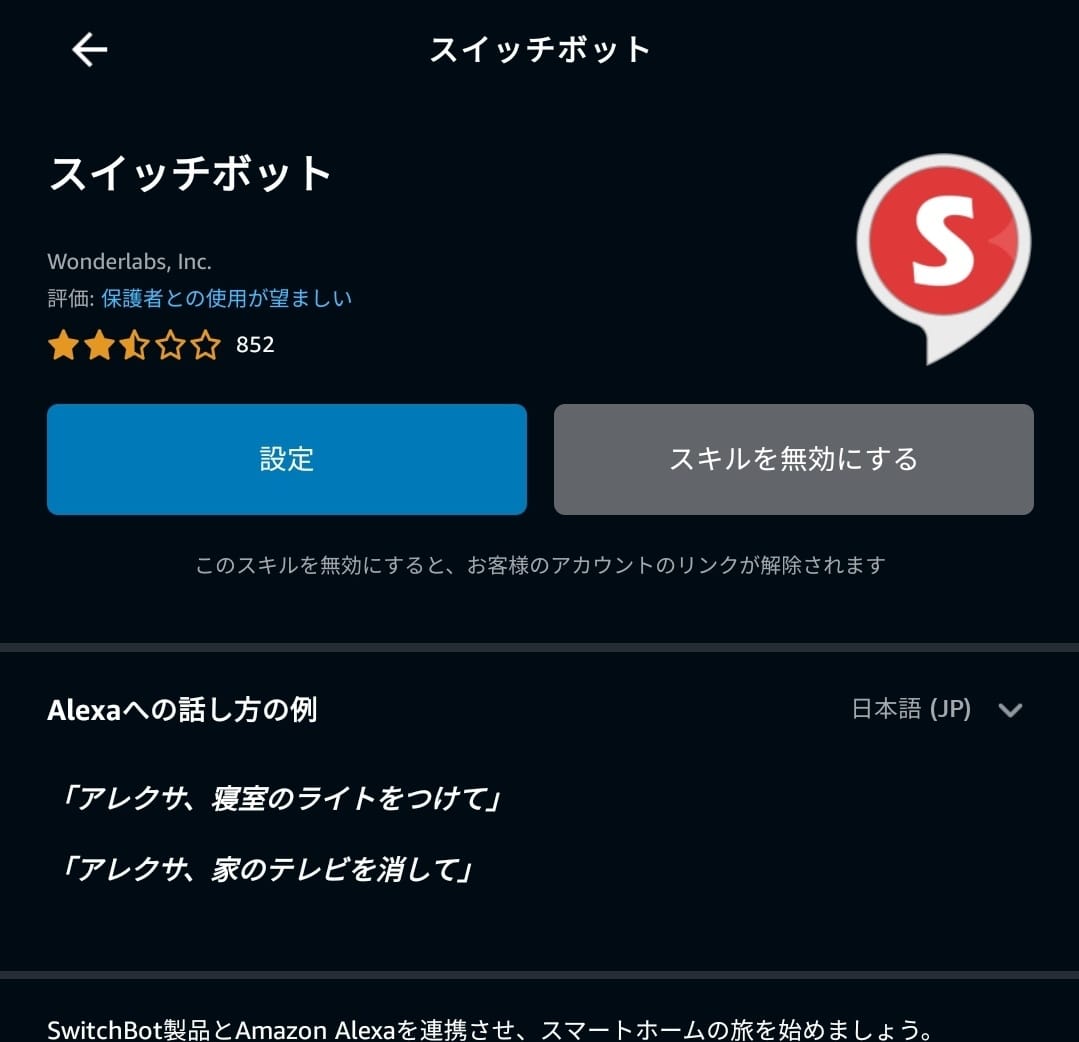

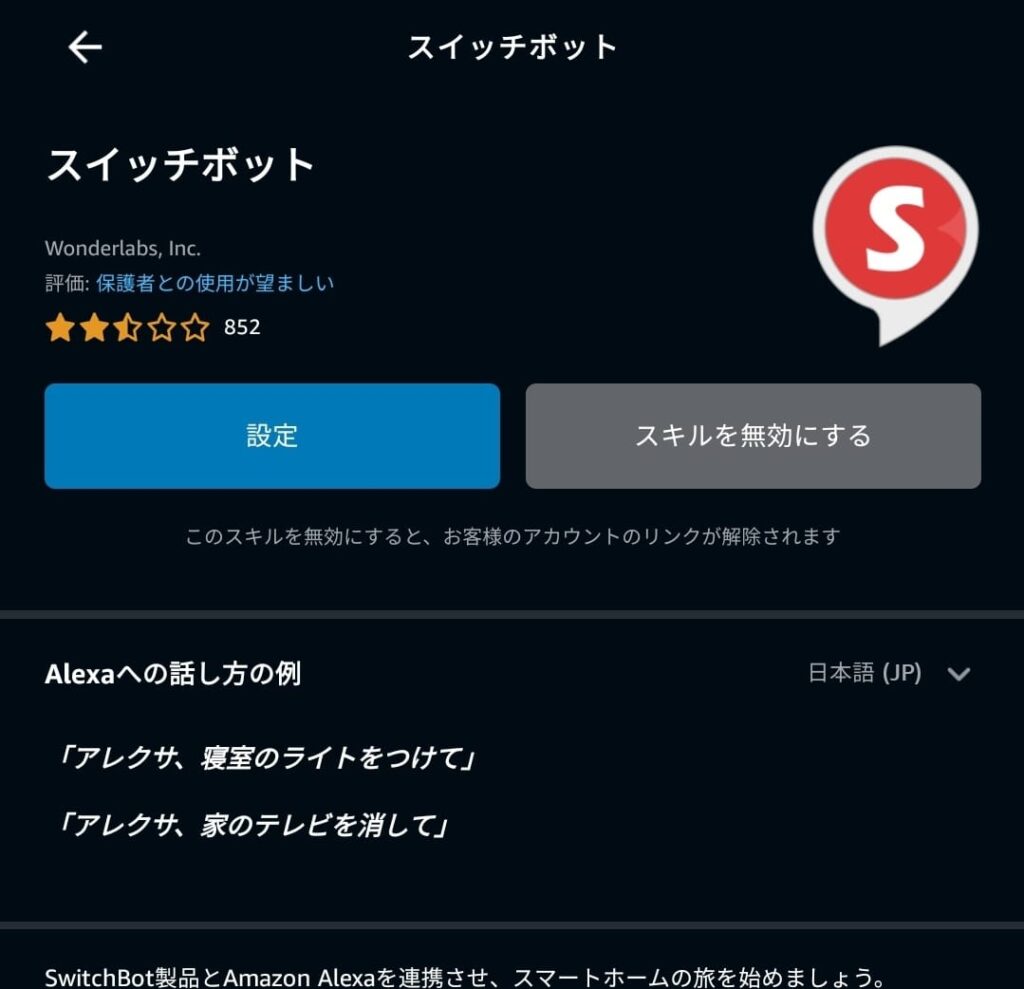

執筆者はAlexaとGoogleアシスタントを使うからその連携方法を少し紹介する。

Alexaとの連携はAlexaアプリのスキルから「スイッチボット」を検索して有効にする。

執筆者は既に有効にしているが、初めての場合は有効にするかどうかのボタンが出るはず。

スキルを有効にしてAlexaアプリとSwitchBotアプリをアカウント連携させれば完了。

反映に時間がかかるかもしれないから、設定してから気長に待とう。

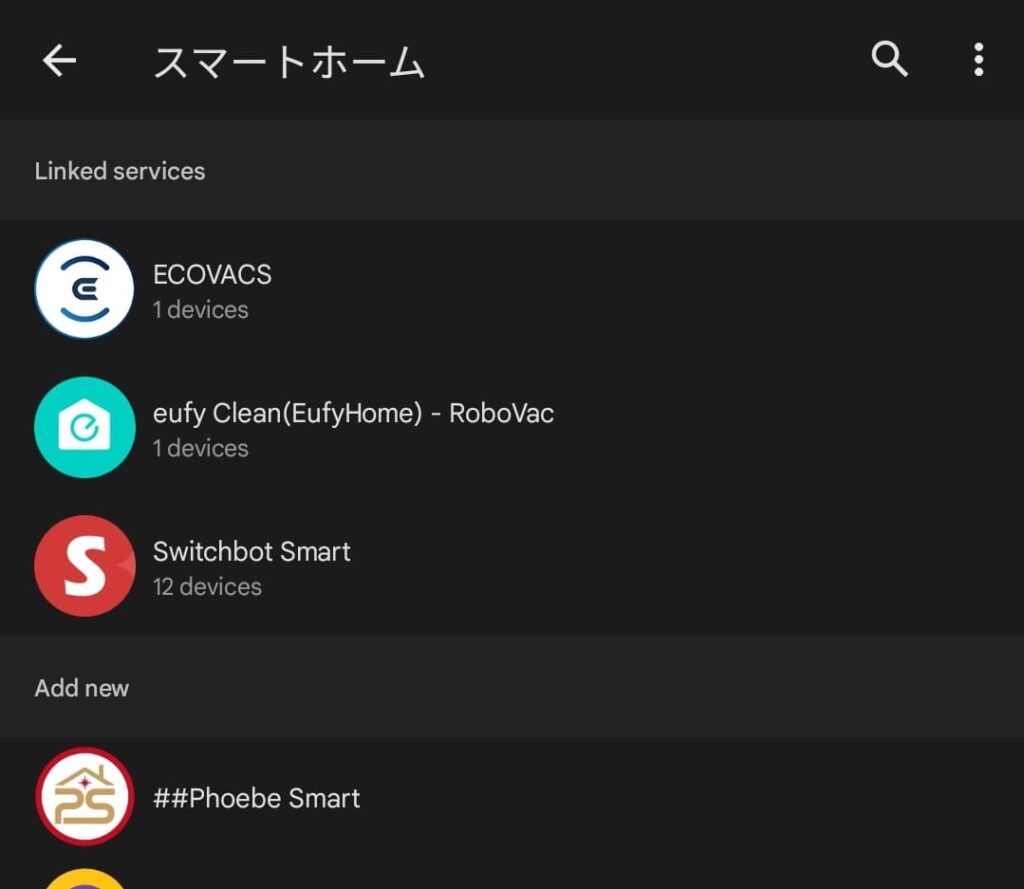

Googleアシスタントは以下のGoogle Homeアプリから同じようにアカウント連携する。

Alexaの時とは異なり検索でSwitchBotを有効にする必要がある。

こちらも反映に時間がかかるかもしれないから、連携後はしばらく待つのが良いだろう。

SwitchBot Hub Miniを使って感じた良い点

ここからはSwitchBot Hub Miniを使って感じた良い点について紹介する。

執筆者はSwitchBot Hub Miniを導入してから本当に生活が変わった。スマホと声で家電が操作できることの楽さを思い知った。

家電などをスマホで操作できる

いちいちスマホで家電を操作するって行為がなくなったのはかなり大きいと感じる。

リモコンを探して押して元の位置に戻してって作業がなくなるのがかなり楽。

スマホなんて常に手元にあるからいつでも操作できてストレスフリーだ。

Alexaなどの音声アシスタントでも使える

また、両手が塞がっていたりする時には声で操作できるのもかなり良い点だ。

執筆者はリビングのタブレットのFire HD 8とキッチンのスマートスピーカーのEcho Show 5を使って音声操作している。

着替えているときや出かける時などにサクッとエアコンなどの操作ができるのがかなり快適だ。

要するに面倒だなって思うことがなくなる

まとめると面倒だなって思う作業・動作がなくなるってことだ。

「いちいち」のレベルが下がって「まあやってやるか」って気持ちで操作できる。

これの次のレベルはもはや家電側が感情を読み取らないといけないレベルになるだろう。そんな未来はすぐには来ない。

面倒だからって後回しにしてモヤモヤを残すより、スマホや声でサクッと操作しちゃえばそれで万事解決だ。

他のSwitchBot製品の仲介役もできる(超重要)

地味に嬉しいのが他のSwitchBot製品の仲介役ができるという点だ。

特にSwitchBotロックのように別でデバイス(モジュール)が必要な時に、SwitchBot Hub Miniが兼用してくれるのがありがたい。

別で費用もかからないし場所も電源もいらない。一元化できるので管理も楽だ。

Wi-Fiモジュールだけに数千円も出すくらいなら、スマートリモコンとしても活躍するSwitchBot Hub Miniを買う方が良い。

-

-

【SwitchBotロックレビュー】Hub miniと使えばムダのない美しきスマートロック

続きを見る

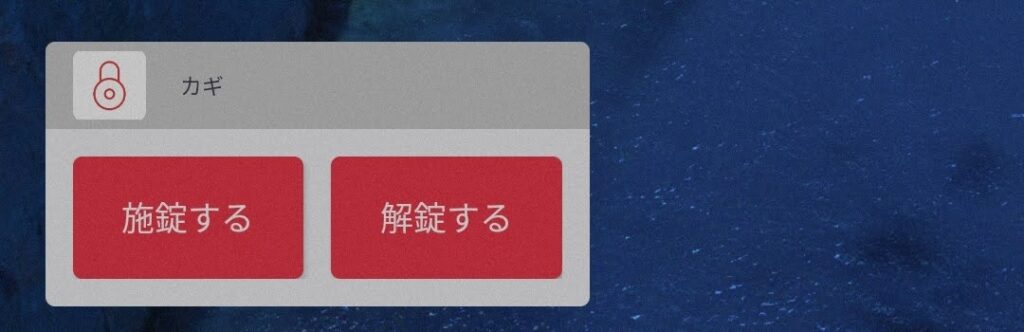

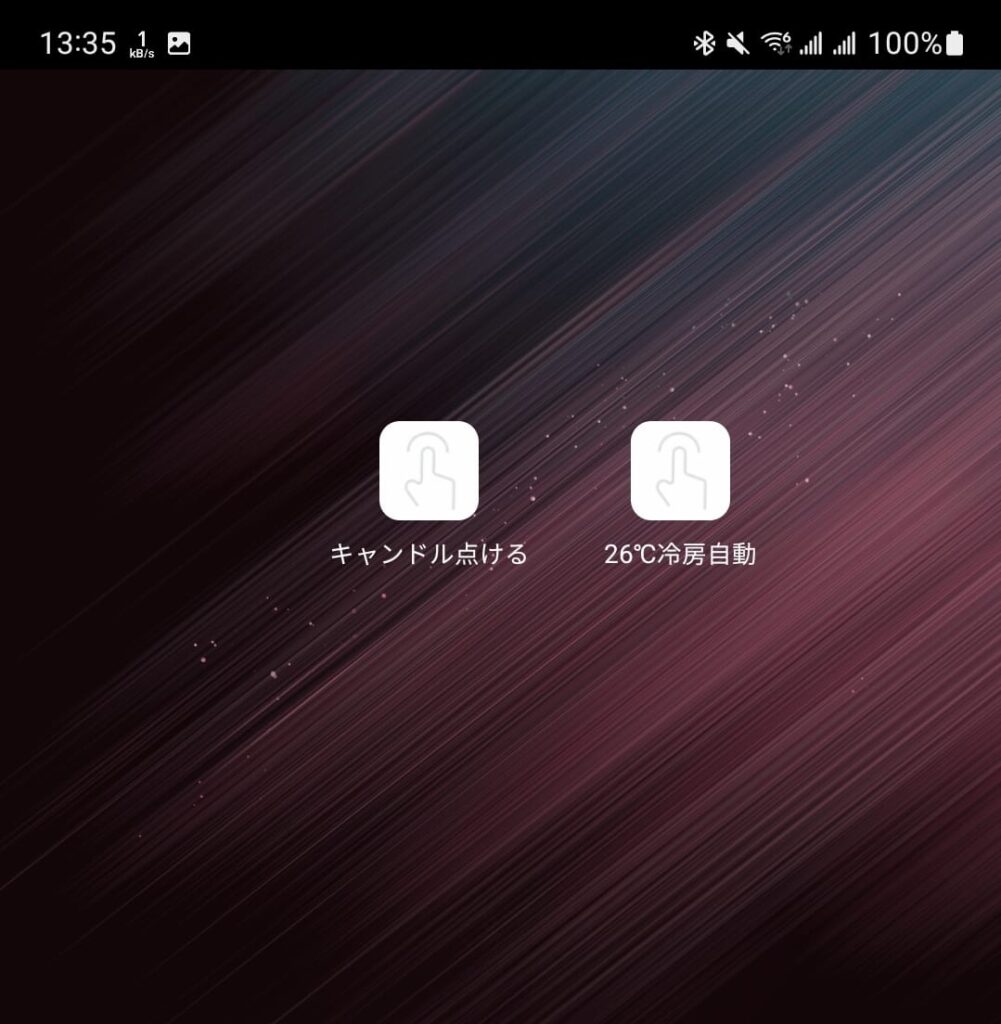

SwitchBot製品・シーンをウィジェットに置ける

SwitchBotシリーズの製品なら専用でウィジェットが用意されていることもあるし、シーンを作成すれば任意の動作をウィジェットに置くこともできる。

上の画像はスマートロックのSwitchBotロックの解施錠のウィジェットだ。

下の画像はLEDキャンドルと運悪く対応してなかったエアコンの冷房ボタンだ。

シーンは自作しないといけないが、難しいものではないのでサクッと作ってサクッと使えるようにしておくと楽になる。

いちいちアプリを開かなくてもいいところが便利なところだ。

-

-

【SwitchBotロックレビュー】Hub miniと使えばムダのない美しきスマートロック

続きを見る

Macからも一部操作が可能

Apple Silicon搭載のMacに限られるが、SwitchBotのスマホアプリをインストールすればMac上でも家電を操作できる。

ただし、ボタンサイズは狂ってるし操作できる家電はほとんどないから注意が必要だ。執筆者環境だとSwitchBotカーテンだけ操作できた。

スマホも触りたくないし声も出したくないけどMacは触っている時に使えるライフハックだ。

-

-

【SwitchBotカーテンレビュー】自動でカーテンを開閉してくれる縁の下の力持ち

続きを見る

SwitchBot Hub Miniを使って感じた微妙な点

続いてはSwitchBot Hub Miniを使って感じた微妙な点だ。

生活をガラリと変えてしまうほどのインパクトがあるHub Miniだが、微妙な点ももちろんある。

正式に対応している家電が物足りない

SwitchBot Hub Miniではエアコンから照明からロボット掃除機から、ありとあらゆる家電を操作することができる。

しかし、型番によっては正式に対応していない家電も多々ある。例えば執筆者の家のエアコンは上の画像のように検索してもヒットしないので正式対応していない。

対応していない時は以下の記事の手順で自作することができるが、音声操作やボタン登録などがかなり面倒になる。

-

-

【SwitchBot Hub Mini】アプリにないエアコンなどの家電をその他で登録する方法

続きを見る

対応していない家電が多いとその分だけセットアップの手間がかかるのが難点だ。

メジャーなメーカーであっても登録されていない家電が多々あるから、これから家電を買う人は予め対応しているか確認することをおすすめする。

家電の読み込みが遅い

SwitchBotアプリを開いてから各家電をオンラインにするまでの時間が地味に長い。

「オフライン」のまま家電のボタンを押してもオフラインの状態が残っているせいか、ボタンが反応しない。

なので、アプリを開くたびに少し待ってオンラインになることを確認しないといけない。

スムーズに読み込んでくれたらもっと快適に使用できる。

給電がmicro-B端子

SwitchBot Hub Miniの給電はmicro-B端子だ。最近はType-Cに統一している人も多いだろうからこれは微妙な点だ。

といっても頻繁に抜き差しするものではないからダメージは少なめ。

ただ、断線や長さを変えたいって時にいちいち別で用意しないといけないのが難点だ。

Wi-Fi情報の入力が面倒

SwitchBot Hub Miniは2.4GHz帯のWi-Fiに接続することでスマートホームを実現できる。しかし、Wi-Fi登録がかなり面倒だ。

スマホみたいにWi-Fiを検出するわけではないので、パスワードと共にいちいちSSIDを入力しないといけない。

頻繁にWi-Fiを変えることはないだろうが、引っ越し後のバタバタでの設定はおすすめしない。落ち着いてから設定しよう。

SwitchBot Hub Miniレビューまとめ

SwitchBot Hub Miniの最終的なレビューまとめは以下。

家電を遠隔でスマホ・音声操作できるという価値を知ることができた素晴らしいでバイスだ。

登録されている家電が物足りないって問題を解決できれば、より多くの人の賛同を得てスマートホーム化した家が増えるだろう。

良い点

- 家電などをスマホで操作できる

- Alexaなどの音声アシスタントでも使える

- 他のSwitchBot製品の仲介役もできる

- SwitchBot製品・シーンをウィジェットに置ける

- Macからも一部操作が可能

微妙な点

- 正式に対応している家電が物足りない

- 家電の読み込みが遅い

- 給電がmicro-B端子

- Wi-Fi情報の入力が面倒

赤外線と音声操作で生活を変えるスマートリモコン

ということで、今回は大人気のスマートリモコン「SwitchBot Hub Mini」をレビューした。

SwitchBot Hub Miniを導入してからいちいちボタンを押したりリモコンに手を伸ばしたりする必要がなくなった。

スマホと声で操作できるので、毎日が快適でストレスフリーな生活となった。これからも使い続ける。

新しいSwitchBot製品はぞくぞくと誕生しているので、この機会に是非とも導入してみてはいかがだろうか。